罗素——爱因斯坦宣言

宣言由来

1955年2月中,爱因斯坦收到了英国著名哲学家罗素的信,告诉他由于制造核武器的竞赛,人类的前途实在令人担心,希望以爱因斯坦为首团结几个著名的科学家发表宣言避免毁灭人类的战争发生。

爱因斯坦在收到信后马上回信表示:"你熟悉这些组织的工作。你是将军我是小兵。你只要发出命令,罗素-爱因斯坦宣言我就随后跟从。"于是出现了著名的《罗素―爱因斯坦宣言》:"有鉴于在未来的世界大战中核子武器肯定会被运用,而这类武器肯定会对人类的生存产生威胁,我们号召世界各政府公开宣布它们的目的,我们号召,解决它们之间的任何争执都应该用和平手段。"

在现代科学与国际政治纠缠的历史上,1955年是一个很特殊的时间坐标,这一年有三个著名的科学家宣言相继发表。4月12日,18位联邦德国的原子物理学家和诺贝尔奖得主联名发表《哥廷根宣言》。7月9日,英国著名哲学家罗素(B. Russell)在伦敦公布了由他亲自起草、包括爱因斯坦在内的其他10位著名科学家联名签署的《罗素-爱因斯坦宣言》。7月15日,52位诺贝尔奖得主在德国博登湖畔联名发表《迈瑙宣言》。

三个宣言的宗旨和语气非常相似,都警告使用氢弹的核战争将给人类带来毁灭性的灾难,敦促各国政府放弃以武力作为实现政治目的手段,表达了科学家强烈的社会责任感。但它们的影响却不相同,有的热闹一时,并未引起公众注意就销声匿迹了。唯独《罗素-爱因斯坦宣言》发表后,促成了一个国际性会议--帕格沃什科学与世界事务会议,引发了一场著名的科学家国际和平运动--帕格沃什运动。

宣言发表

《罗素-爱因斯坦宣言》起源于罗素对原子弹和氢弹爆炸后的深邃思考和思想转变。他最早意识到,核战争不再像克劳塞维茨(K. von Clausewitz)在《战争论》中所宣称的那样,是政治通过其他手段的继续,而是导致人类同归于尽的苦药。1954年6月中旬,罗素主动给英国广播公司写信,希望能够唤醒公众,呼吁人类在为时还不太晚的时候将自己从全球性的自我灭绝中解救出来。英国广播公司于12月23日播出了罗素著名的"人之祸"演讲。罗素在演讲中警告,在一场使用氢弹的世界战争中,朋友、敌人和中立者都将被消灭,并呼吁所有具有良知的人,牢记自己的人性,忘掉其他东西。

罗素在圣诞节前夕人们最喜庆之际发出全球面临核战争毁灭的警告,对世界各国的政府官员、科学家和普通民众产生了强烈的震撼。1955年初,他根据德国理论物理学家玻恩(M. Born)和法国物理学家约里奥-居里(J. F. Joliot-Curie)的建议,着手将"人之祸"演讲改写成一个宣言,并寻求其他科学家签名支持。

罗素首先寻求爱因斯坦的支持。1955年2月11日,他给爱因斯坦写信讨论此事,2月16日爱因斯坦回信表示赞同,并于4月11日在宣言上签名。爱因斯坦签名后几天,因腹部主动脉硬化肿瘤破裂而与世长辞。爱因斯坦的临终签名,被视为"来自象征人类智力顶点的人的临终信息,恳求我们不要让我们的文明被人类的愚蠢行为所毁灭"。由罗素起草的这份文件原先叫做《关于核武器的声明》,后改为《罗素-爱因斯坦呼吁》,通称为《罗素-爱因斯坦宣言》,两位伟人的名字赋予了这份文件特殊的魅力。

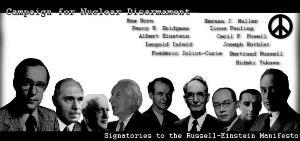

后来加入签名的科学家包括1954年诺贝尔物理学奖得主、德国理论物理学家玻恩,1946年诺贝尔物理学奖得主、美国高气压物理学的奠基者布里奇曼(P. W. Bridgman),爱因斯坦-英费尔德-霍夫曼理论的创始人之一、波兰物理学家英费尔德(L.Infeld), 1935年诺贝尔化学奖得主、法国物理学家约里奥-居里,1946年诺贝尔生理学或医学奖得主、美国遗传学家穆勒(H. J. Muller),1954年诺贝尔化学奖和1962年诺贝尔和平奖得主、美国化学家鲍林(L. Pauling),1950年诺贝尔物理学奖得主、英国物理学家鲍威尔(C. F. Powell),1949年诺贝尔物理学奖得主、日本物理学家汤川秀澍(Hideki Yukawa),1995年诺贝尔和平奖得主、英国物理学家罗特伯拉特(J. Rotblat)。参与签名的科学家人数并不多,但是他们来自东西方国家,包括左派和右派,宣言没有意识形态的偏见,不偏袒政治对立的任何一方。

1955年7月9日,罗素在伦敦卡斯顿厅举行新闻发布会,公布了《罗素-爱因斯坦宣言》。罗素从现实和理性出发,抛开了意识形态、宗教信仰、地域、国家和人种的偏见,保持公正与平衡,站在整个人类的立场,维护全人类的安全利益。他在宣言中所表明的中立立场得到了东西方科学家的认可,也逐渐得到了各国政府的信任,而这种认可和信任是冷战时期东西方会议能够在各国轮流举行并影响各国政府裁军政策的前提。

历史意义

《罗素-爱因斯坦宣言》发表五十年后的今天,世界并不比冷战时代更安全,人类仍面临大规模杀伤性武器的危险,特别是国际恐怖主义组织谋求核武器的危险。这个时代更需要《罗素-爱因斯坦宣言》来作为人类行动的指南。

当今核大国仍把核武器当作保障国家安全的法宝。尽管美、俄之间签订了削减战略核武器的协议,但是,两国武器库中储备的核武器数目仍然惊人,双方的战略核武器一直处在战备值班状态,还不时举行核战演习,研制新式战术核武器,强化核威慑战略。从里根政府流产的"星球大战"计划到小布什当局极力推行的"国家导弹防御"(NMD)系统与"战区导弹防御"(TMD)系统,当今世界上唯一的超级大国制定国际战略的基点,仍未脱离"核威慑"这一冷战思维的巢臼。不甘心在军事上沦为二等强国的俄罗斯则通过不断更新"白杨"(SS)系列战略导弹,试图形成反制约力量,同美国相抗衡。2002年12月13日,美国宣布单方面退出美、苏两国1972年签署的《反弹道导弹条约》,从而使美、苏几代领导人和无数科学家、军控专家在上个世纪达成的限制军备竞赛的努力付诸东流,世界有可能倒退到无序而危险的核武器竞争时代。

同时,核武器早就扩散到了其他国家,公开宣布进入核俱乐部的成员包括英国、法国、中国、印度、巴基斯坦,以色列拥有核武器则是一桩路人皆知的秘密。此外,还有一些潜在的核国家正致力发展自己的核军备计划,某些非国家集团可能或已获得大规模杀伤性武器,核材料的失控与流入非法分子之手的危险始终存在。值得注意的是,生化武器作为"廉价的原子弹",很容易被一些不负责任的利益集团或政治狂人掌握。

与此同时,世界范围的经济剥削、环境恶化、贫穷饥饿、资源短缺和分配不公,容易成为绝望、怨恨、敌意和暴力的温床,来自文化、宗教和种族方面的偏执导致不宽容,对极端行为提供精神上的误导,也增加了地区性冲突和局部战争扩大化的可能性。"9·11"事件之后,国际恐怖主义已经成为威胁全人类福祉的最危险敌人,企图依靠武力威慑和基于先发制人的战略思维在新的国际政治格局与国际反恐斗争中并未从根本上解决问题。

面对科学技术的发展给人类带来的各种危险和潜在的不利影响,科学家们仍需要开展国际合作和跨学科研究,通过科学分析和理性探讨,积极影响大众媒体、国际科学共同体和政府决策者,为废除核武器和消除一切战争、打击国际恐怖主义、维护整个人类的生存与安全贡献新的智慧。促进科学技术用于人类的福利而不是毁灭,是各国科学家永恒的社会责任。

面对复杂多变的国际形势和殃及人类生存与社会发展的种种危险,任何负责任的政治家仍需像宣言所呼吁的那样,采取和平对话的方式解决国际政治问题,防止局部战争和地区冲突演变成核灾难;即使拥有科学技术、经济实力与军事实力的优势,政府领导人也不应该优先考虑采用战争手段,实施"先发制人"的军事战略,以解决国家之间的争端。

建立一个没有核武器、没有战争、永久和平的美好世界,是各国自然科学家、工程技术专家、社会科学家、政治家、军事家、外交家和工业家共同努力的最高目标,也是以"和平崛起"为战略目标的中国人民义不容辞的使命。

《罗素-爱因斯坦宣言》向全人类发出的呼吁"记住你们的人性,忘掉其他",是人类永恒的格言!

《罗素―爱因斯坦宣言》:"有鉴于在未来的世界大战核子武器肯定会被运用,而这类武器肯定会对人类的生存产生威胁,我们号召世界各政府体会并公开宣布它们的目的不能发展成世界大战,而我们号召它们,因此在解决它们之间的任何争执应该用和平手段。"

英文版的是:In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be employed, and that such weapons threaten the continued existence of mankind, we urge the Governments of the world to realize, and to acknowledge publicly, that their purpose cannot be furthered by a world war, and we urge them, consequently, to find peaceful means for the settlement of all matters of dispute between them."